2026年になってから早くも1ヶ月が経とうとしています。2026年がみなさんにとって、色々うまくいって(午年だけに…)、たくさん笑うことができる、そんな年になれば良いなぁと思います。

というのも、笑うことは心身の健康のために大切で、よく笑うことは長生きにつながります。

今年初めのテーマは「笑う門には福(健康)来たる」ということで、前編と後編に分けて笑うことの健康へのメリットを紹介させていただきます。

本題に入る前に、みなさんは「福笑い」という遊びを覚えているでしょうか。

本題に入る前に、みなさんは「福笑い」という遊びを覚えているでしょうか。

福笑いは正月に家族団らんの遊びとして、江戸時代からあったそうです。

日本では古くから笑うことは魔除け・厄払いになると考えられており、年の初めに大笑いすることで悪いものを追い払い、良い1年を願う意味がありました。

私事ですが、年末年始はテレビのお笑い番組を観るのが昔から好きです。

正月番組を録り溜めて、何ヶ月もかけて観ていた頃もありました。

新年を笑って迎えようという考え方は、昔も今も変わらないのかもしれません。

よく笑うことは長寿に寄与する

山形県に住む40歳以上の約1.7万人を最長8年間追跡し、笑う頻度と死亡リスクとの関連をみた研究があります(J Epidemiol.2020;30(4):188-193.)。笑う頻度が「月1回未満」の人は「週1回以上」の人に比べて、全死亡(死因を問わない死亡)リスクが1.95倍高いという結果でした。

笑う頻度が多いと心血管疾患(心筋梗塞や脳卒中など)のリスクが低下することが示唆されました。

ほかにも、笑う頻度が多いと認知症や要介護になりにくくなる可能性や、要介護状態につながる「オーラルフレイル」も、よく笑う人には少ないことが近年報告されています(Sci Rep.2024;14:26818.)。

尚、オーラルフレイルについては、糖糖尿病内科まつだクリニック 松田友和院長の記事をよろしければ参照ください(「口の健康と糖尿病の関係~オーラルフレイルについて~」)。

笑いが心身に良い影響をもたらすメカニズムとして、代表的なものに以下の3つがあります。

笑うと、免疫細胞の一つであるNK(ナチュラルキラー)細胞が活性化することが分かっています。

NK細胞はウイルスやがん細胞を攻撃する働きがあります。

笑うと、血管内皮細胞から一酸化窒素(NO)が分泌されることが分かっています。

NOには血管拡張作用があり、血流が良くなります。笑うことで自律神経が刺激され、血管が拡張します。

笑うことで、副交感神経が優位になり、リラックス状態になります。

また、ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌が、笑いによって抑えられることが分かっています。

楽しいから笑うのではなく、笑うから楽しい。

これはウィリアム・ジェームズというアメリカの哲学・心理学者の言葉です。

「表情フィードバック仮説(表情が感情を生み出す)」と呼ばれるもので、実際にこれを検証した報告があります(J Pers Soc Psychol.1988;54(5):768-77.)。

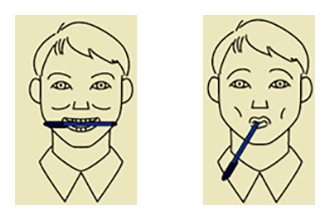

ペンを横向きに口に咥える(笑顔に近い表情を作る)群と、縦向きに咥える(笑顔を抑制)群に参加者を分け、同じ漫画を読んでもらいました。その結果、横向きに咥えた群の方が、漫画を有意に面白いと判定しました。つまり同じ漫画でも、笑った時のような顔をして読む方が、つまらなさそうな顔をして読むより、面白く感じやすくなることが示唆されました。

顔の筋肉を動かして笑顔を作ることで、脳は「楽しい」と錯覚し、セロトニンやドーパミンといった、いわゆる「幸せホルモン」を分泌すると考えられています。

おわりに

心身の健康のために「よく笑うこと」が良いと改めて感じてもらえたでしょうか。また、作り笑い(笑った表情を作る)でも一定の効果が得られるかもしれないというのも面白いですね。

後編では、「笑いが血糖に与える影響」についての論文を紹介しようと思います。

それでは、私が高校時代によく聴き、励まされた曲のワンフレーズとともに前編を閉めさせていただきます。

とにかく笑えれば それでも笑えれば 今日一日の終わりに ハハハと笑えれば

とにかく笑えれば 最後に笑えれば 情けない帰り道 ハハハと笑えれば

(笑えれば by ウルフルズ)

2026年1月19日